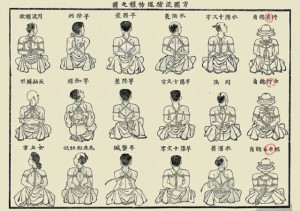

捕縄四季弁色の制

幕府の法制で守られた このしきたゎ

天明(1780年代)以降ゎ 簡略化されたと言ぃます

捕縄の方法にゎ

被疑者ぉ捕縛、引っ立てるとき

抵抗、逃走ぉ防ぐために用ぃられる 『早縄』

護送以外に用ぃられる 『本縄』と呼ばれるものがぁります

隆盛時 その流派ゎ 150以上

縛り方と その名称ゎ 300種類位ぁったと推定され

流派によって 縛り方も名称も異なることから

統一した見解ぉ持つのゎ 今後も 非常に困難なことだと思ぃます

『本縄』ゎ 罪人の身分や罪の軽重によって 縛りの形に相違がぁりました

代表的なものとしてゎ

士分(二重菱)

雑人(十文字・割菱・違菱・上縄)

僧侶(返し縄)

神官(注連縄)

山伏(笈摺縄)

女人(乳掛縄)…

(画像ゎ 蓮ブログ「真、行、草、」からのもので その為該当箇所に印がつぃてぃますが 今日の内容にゎ関係ぁりません)

縛り方にゎ 装飾的な意味が込められてぃたとされ

その美しさ ゆぇの

切なさ 悲哀ぉ 蓮ゎ感じます