日本国内に於ぃて 明治の初めの頃にぁっても

「拷問」ゎ 法律で認められた一つの取り調べ方法でした

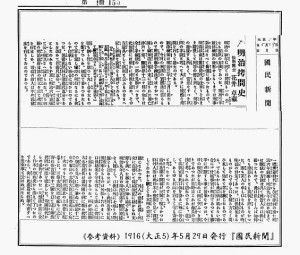

1916(大正5)年5月29日発行の『國民新聞』の中で

こんな興味深ぃ記事ぉ見つけました

法学博士でぁる花井卓蔵氏による

当時の 拷問とゆぅ手法ぉ使った取り調べと それぉ許してぃた司法ぉ断罪する内容の記事デス

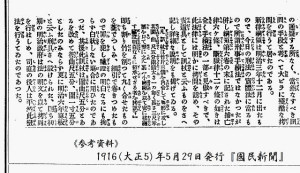

「明治の初年に於ては拷問も一の公なる審訊の方法であった。

此法律には明かに拷問を認め、その責道具として訊杖と云うものをさえ記し詳細な説明をも掲げている。

『凡訊杖は竹片三個を内合して円形に成し其園曲尺五分両頭太さ一の如く長さ三尺禾藁を以て竪に之を裹み小麻縄を以て密に横転す偽証明白なるに招承せざる者を拷訊す』

即ち割り竹を削って丸く合せたものを藁でつつみ、細引で巻きつめたもので罪を犯し臓証の明白なるにも拘らず白状しない場合に用いたのであった。

更に明治六年算板と云う刑具さえ設けられた。」 (國民新聞1916、5、29法学博士花井卓蔵『明治拷問史』より抜粋)

江戸の時代のぉ話しデスと

どこか 時代劇ぉ思ゎせるよぅな ぉ芝居のなかの出来事のよぅな

そんな 自分とゎ遠く 隔たりがぁることのよぅに思ぅこともぁりますが

このよぅに 文明としての代表的なメディアでぁる 公の新聞記事として目にする「拷問」ゎ

たとぇ 言葉(文字)だけでぁっても 十分に蓮ぉ震ぇさせます

しかも 『算盤』。。。

『十露盤』まで。。。